メンバへの指導・育成方法 – 目標設定、準備、育成活動、振り返り

はじめに

プロジェクトの成否や精度は開発メンバのスキルや能力の有無に大きく影響を受けます。

それらが最初から全て揃っている体制で挑むことができれば心強いのですが、そのような状況は稀であり、実際はメンバを指導しながら進めることが多いと思います。

そのためPMBOKでも「プロジェクト資源マネジメント」の知識エリアにおいて、人材育成を計画、トレーニングすることが含まれています。

技術的なスキル等については、プロジェクト計画で教育計画を策定します。

誰がどのようなスキルを習得してもらうか、そのトレーニング方法や時期について計画を立てます。

ただ育成と言っても様々あり、リーダーシップやマネジメント方法などは教科書を読むだけでは習得が難しく、その行動が正しいかチェックして指導することが必要になります。

今回は、そのように指導が必要になる育成方法について解説得います。

※本章では、教え手を「指導する側」、教育を受ける人を「学ぶ側」と表現しています。

育成方法

指導することを前提とした育成には、大きく「ティーチング」「コーチング」の2種類があります。

この2つは状況によって使い分けることはありますが、人を指導するときは基本的に両輪として考えます。

ティーチング

特定の知識やスキルを体系的に伝えます。

初めて行うこと、不足している知識やノウハウを習得します。

コーチング

ティーチングで学んだことを実践しながら、習得した知識やスキルを正しく使うように指導します。

目標設定

期待する結果を得るために、育成計画を作成します。

教育の目的を理解する

最初にすべきことは、育成の目的を明確にして指導する側、学ぶ側の両方が納得することです。

一方的に教育を押し付けても、その必要性を理解していなければ学ぶ側もモチベーションがあがりません。

逆にメンバが期待する教育を指導する側が理解していなければ、見当違いの指導をするかもしれません。

教育の目的を明確にすることで、初めて育成のスタートラインに立つことができます。

現状の把握

スキルや能力についての現状と期待値を確認します。

その際、指導する側が一方的に指導内容を伝えるのではなく、学ぶ側の意見をしっかり聞くことが大切です。

というのも、学ぶ側としては「何が問題なのかわからない」というケースもあります。

これは特に仕事や作業に対するスタンス、考え方を指導する場合にみられます。

そのような場合、以下の点に考慮してください。

・受ける側の話をしっかり聞きながら、考えのズレをなくしていく

・問題点を認識してもらうため、現状とゴールのギャップを知ってもらう

・認識のズレがなくなるまで何度も会話する(1度では腹落ちしないことが多い)

ゴール設定

現状を把握したら育成計画のゴール設定をします。

このゴール設定は「何を」「いつまでに」「どれくらい」を明確にして、その結果が達成できたか計測できるようにします。

この設定を決めずにふわっとさせてしまうと、育成の取り組みも中途半端な状態になることが多いです。

準備

資料、教材の用意

教育・指導するための資料や教材を用意します。

外部の研修などを活用するのであれば、そのための予算やスケジュール調整を行います。

資料については、とくに凝ったドキュメントを作成する必要はなく、要点だけおさえた簡単な資料だけでもよいです。

信頼関係を築く

これは育成する以前の話かもしれませんが、指導する側とされる側で十分にコミュニケーションがとれるよう関係を築くことは大切です。

ティーチング:

ただ一方的に説明するのではなく、質問や確認を行える双方向コミュニケーションが大切になります。

コーチング:

特に信頼関係が重要で、現状の共有とフィードバックを適切に行うためには双方ともに安心して話せる関係性が必要になります。

ティーチング

ティーチングの方法については、目標設定の中で方針を決めておきます。

研修・eラーニング

一般的な教養については研修コースやeラーニングを受講するのが有効です。

しかし、ただ受講するだけでは「聞いているだけ」となることが多いので、受講後に学ぶ側から指導する側へ受講内容を説明してもらったり、学んだことをどのように取り入れるか意見を聞くとよいです。

ワークショップ

これは指導する側が直接教育したり、グループディスカッションを開催することが挙げられます。

指導するのであれば、あらかじめ教材を用意する必要があります。

ただし指導する側も忙しいので、それほど準備に時間をかける必要はありません。

伝えたいことを補足できる程度の資料でよいです。

グループディスカッションでは、様々な意見を聞いたり、チーム単位で教育したい場合に有効です。

その場合、指導する側はファシリテーターとして活動することになります。

いずれにせよ、一方的に誰かが話をするのではなく、双方向でコミュニケーションが取れる環境となるように注意してください。

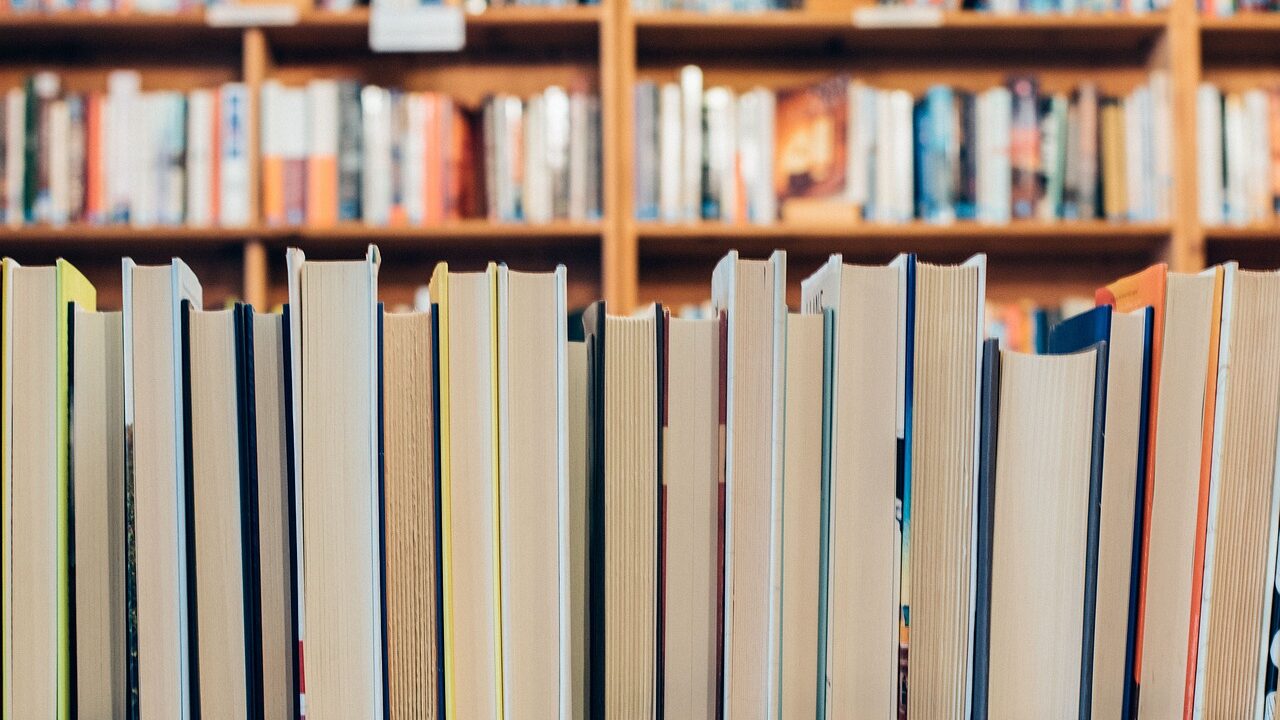

書籍

書籍については、一般的な知識やスキルを学習するのに適しています。

とはいえ学ぶ側は何を読めばよいかわからないため、指導する側が本を紹介するとよいです。

ちなみに読んだこともない本を紹介するのもよくないので、指導する側もあらかじめ読むべきです。

コーチング

実際に業務を進めながら、現状とゴールを比較して軌道修正します。

また抱えている問題や課題があれば、それらを明らかにして対処していきます。

ここで重要なのが、指導する側が一方的にやることを指示するのではなく、学ぶ側が自身で考えて解決するようにサポートすることに専念することです。

具体的な進め方ですが、次に解説することを何度も繰り返すことになります。

その会話をする場を定期的にセッティングするとよいでしょう

行動計画をたてる

いきなり最終ゴールを目指すのではなく、取り組みを分解して小さくしたものを計画していきます。

例えば「来週までに○○を実行する」「次回のミーティングまでに○○を提案する」など、小さいゴールを設定してきます。

このゴール設定は成果が出せたかわかるように数値化するとよいです。

実行結果を確認する

行動計画の結果を確認します。

その際、実行結果の成否も大切ですが、その実行結果のプロセスについても問題なかったかチェックします。

また実行する中で感じたこと、課題、気付きについても確認するとよいです。

フィードバックする

フィードバックは育成の中で最も重要な要素です。

適切なフィードバックをすることで、学ぶ側を正しい方向に導くことが来ます。

逆に雑なフィードバックをすると、間違った学習をしてしまうだけでなく、指導する側と学ぶ側の信頼関係にも悪い影響が出る可能性があるので注意してください。

フィードバックをするときの注意点です。

・現状を正しく理解する(実行結果、状況の把握)

・回りくどい言い方をせず、鏡のように事実を伝える

・耳の痛いことを含めて、相手の状況をしっかり伝える

・上手くできたことは、しっかり褒める

次のアクションを決める

フィードバックの結果を共有したら、次のアクションを決めます。

実行結果に問題や課題があれば、それを解消するための対策を模索します。

問題なければ、ゴールに向けて次のステージに進みます。

その際、注意すべきは学ぶ側が自身で次に何をするのか言葉にしてもらうことです。

指導する側が言葉にするだけでは、学ぶ側の記憶に残りません。

人に決められたルールではなく、自分で決めたルールの方が遵守される確率は高くなります。

振り返り

何事も振り返りは大切です。

育成計画が完了した時点で振り返りを行うことで、その取り込みの成果を再確認します。

「これができるようになった」が明確になれば学ぶ側も自信につながりますし、新しい課題が見えてきた場合は、それを次の育成計画にすることもできます。

振り返りは指導する側にもメリットがあります。

今回の育成計画の取り組みに問題がなかったか、改善点がないか検証することで、次の育成の取り組みがより良いモノになるためです。