スケジュール作成 – クリティカルパス短縮の定石3選と現場で効く実務テクニック解説

【目次】

・クリティカルパス短縮を考える前に

・クリティカルパス短縮の基本ステップ

・定石1:圧縮(クラッシング)で期間を削る

・定石2:高速化で作業そのものを速くする

・定石3:並列化(ファストトラッキング)で順番を変える

・短縮の副作用とリスク管理

・まとめ

クリティカルパス短縮を考える前に

まず前提として、「クリティカルパス」とは何かを共有しておきます。

- プロジェクトの開始から終了までの「最も時間のかかるルート」

- そのルート上の作業(アクティビティ)のどれか1つでも遅れると、プロジェクト全体が遅れる

- 逆にいうと、クリティカルパス上の作業を短縮できれば、プロジェクト全体の期間を短縮できる

よくある失敗は、クリティカルパス以外の作業を一生懸命短縮してしまうことです。チームは疲弊するのに、全体工期はまったく変わらない──というパターンですね。

そのため、工期短縮を検討するときは、以下の順番が鉄則です。

- きちんとWBSとネットワーク図(または依存関係付きガントチャート)を作る

- 現在のクリティカルパスを確認する

- クリティカルパス上の作業を中心に短縮策を検討する

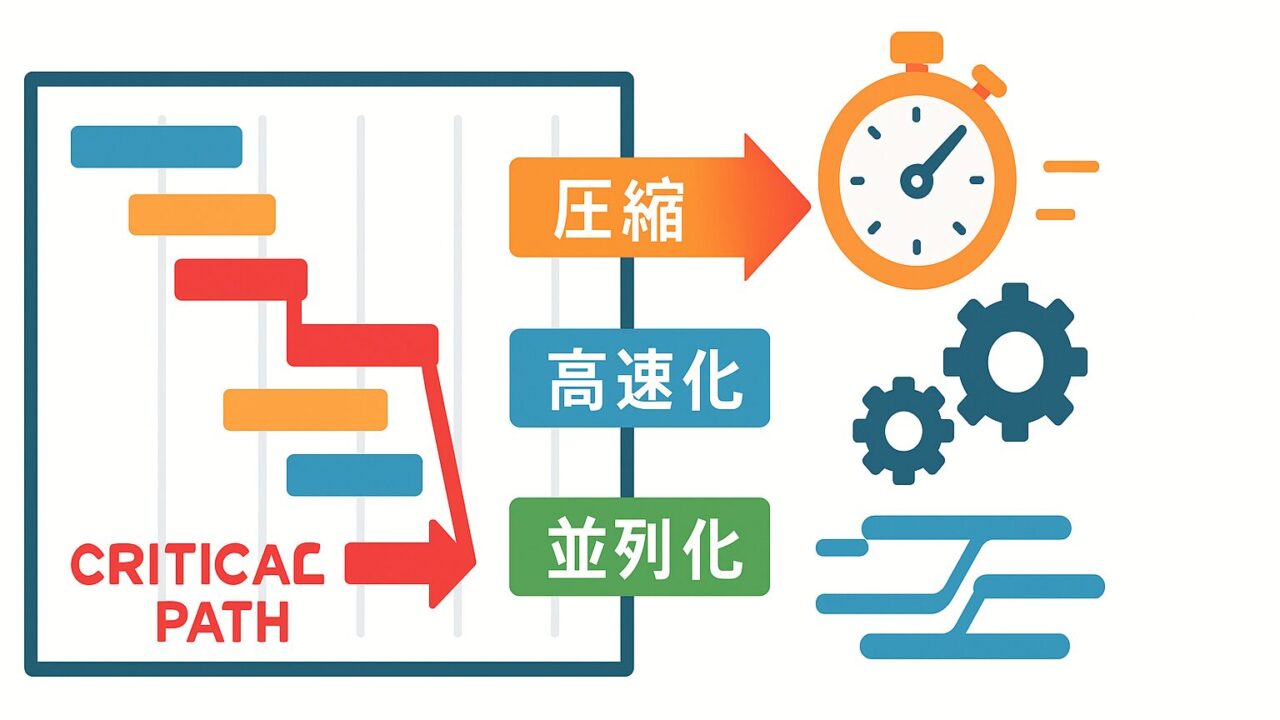

このうえで使う「定石」が、圧縮・高速化・並列化の3つです。

クリティカルパス短縮の基本ステップ

やみくもに「とにかく急いで!」と号令をかけても、現場が混乱するだけです。シンプルな「型」を持っておきましょう。

ステップ1:短縮目標を決める

「いつまでに」「どれだけ」短縮したいのかを明確にします。

- 例:「テスト開始日を2週間前倒ししたい」

- 例:「リリース日を5営業日早めたい」

短縮目標が曖昧だと、どこまで頑張ればいいのか判断できません。

ステップ2:現状のクリティカルパスを確認

WBSとネットワーク図/ガントチャートから、次の点を確認します。

- クリティカルパス上の作業

- 各作業の所要日数

- 依存関係(どの作業が終わらないと次に進めないか)

ステップ3:候補作業をピックアップ

「この作業を1日短縮できれば、そのまま全体工期が1日縮む」という作業を洗い出し、そこに 圧縮・高速化・並列化 の3観点から案を出します。

ステップ4:コスト・リスク・効果を比較

- 追加コスト(人件費・外注費・設備費)

- リスク(品質低下、手戻り、メンバー負荷)

- 得られる短縮日数

これらを一覧にして、効果の大きいものから採用していきます。

ステップ5:計画を更新し、ステークホルダーと合意

- ガントチャートや計画書を更新

- リスクへの対策もセットで記載

- ステークホルダー(顧客・上位マネジメント・チーム)と合意形成

ここまでが「クリティカルパス短縮の基本の型」です。この型の中で、実際にどのような手を打つかが、次から説明する3つの定石になります。

定石1:圧縮(クラッシング)で期間を削る

圧縮(クラッシング)は、「お金やリソースをかけて、期間を短くする」考え方です。代表的な手段は次の通りです。

追加要員で作業を分担する

- クリティカルパス上の作業に、経験者を追加投入する

- レビュー担当を増やして、レビュー待ちを減らす

- ドキュメント作成を別メンバーに切り分け、コアメンバーは設計・実装に専念させる

ただし、「人を増やせば何でも早くなる」わけではありません。

- 教育コストが発生する

- コミュニケーションラインが増え、むしろ非効率になる

- 品質のバラつきが出る

そのため、タスクの粒度が大きく、かつ並列可能な作業に絞って投入するのがポイントです。

外注やツール導入で時間を買う

- テスト自動化ツールや静的解析ツールを導入し、工数を削る

- 単純作業(データ移行、帳票レイアウト調整など)を外注に出す

- 専門ベンダーに部分的に任せることで、チームの時間を空ける

初期コストはかかりますが、短縮効果が大きく、かつ品質も安定しやすいため、検討価値は高いです。

スコープの見直し(やらないことを決める)

- 「必須ではない機能」「リリース後でもよい改善」を、後続リリースに回す

- 仕様の細かな調整や装飾的な機能は一旦見送る

これは「圧縮」というより、スコープの削減による短縮ですが、現場では非常に効果が大きい打ち手です。顧客との合意形成が必要になるため、PMの交渉力が問われます。

定石2:高速化で作業そのものを速くする

高速化は、リソースやスコープを大きく変えず、仕事のやり方を見直してスピードを上げるアプローチです。

標準化・テンプレート化

- 設計書・テスト仕様書・議事録などのテンプレートを用意し、書き方を揃える

- レビュー観点をチェックリスト化し、抜け漏れを防ぐ

- 以前のプロジェクトで使った成果物を再利用する

「毎回ゼロから考えない」ことで、思考時間と手戻りを減らすことができます。

手戻りを減らすコミュニケーション改善

- 不明点はチャットやショートミーティングで早めに確認する

- レビュー間隔を詰めて、早期に方向性のズレを検知する

- 要件定義や基本設計の時点で、合意事項を明文化しておく

作業そのもののスピードを上げるというより、「無駄な往復」をなくして結果的に高速化するイメージです。

会議・報告のスリム化

- 定例会議の時間を短縮する/隔週にする

- メール・報告書のフォーマットを簡潔にする

- 「決める会議」と「共有する会議」を分ける

会議が多すぎると、メンバーの実作業時間が圧迫されるため、ここを見直すだけでも、見かけ以上に短縮効果が出ます。

定石3:並列化(ファストトラッキング)で順番を変える

並列化(ファストトラッキング)は、本来は「終わってから次に進む」順番だった作業を、一部重ねて実施する手法です。PMBOKでも代表的な工期短縮テクニックとして紹介されています。

前提:リスクを理解したうえで使う

並列化はうまく使えば大きな短縮効果がありますが、次のようなリスクがあります。

- 前工程の結論が変わると、後工程に大きな手戻りが発生する

- 情報が途中で変わるため、認識の齟齬が出やすい

- メンバーが「仮の前提」と「確定事項」を混同する

そのため、「どこまでなら仮で進めても許容できるか」を見極めることが重要です。

よく使われる並列化のパターン

- 詳細設計と基本設計の並行実施

- 基本設計の方針が固まった部分から、先行して詳細設計を開始する

- 残りの仕様変更リスクを見込み、変更が入りやすい部分は後回しにする

- テスト設計の前倒し

- 外部仕様や画面遷移が概ね固まった段階で、テスト観点やシナリオの草案を作る

- 実装完了を待たず、テストケースのたたき台を用意しておく

- インフラ・環境構築の前倒し

- 要件定義完了を待たず、共通部分(ネットワーク、認証基盤など)から環境構築を進める

- 最終構成が変わっても影響が小さい部分を先に対応する

並列化を安全に使うための工夫

- 仮前提で進める範囲を明文化する

- 「ここまでは確定」「ここから先は変更の可能性あり」を図やコメントで共有する

- 手戻りが発生したときの時間とコストをあらかじめ見積もっておく

これらを徹底することで、並列化のメリットを取りつつ、手戻りリスクをコントロールしやすくなります。

短縮の副作用とリスク管理

クリティカルパス短縮は、常に「副作用」とのトレードオフです。よくある副作用と、その対策を整理しておきます。

品質低下

- 無理な圧縮や並列化でレビューが形骸化し、バグが増える

- テスト期間を削りすぎて、リリース後に不具合が多発する

対策:

- 短縮してはいけない「品質の守備ライン」を決めておく(必須テスト、重要レビューなど)

- クリティカルパス外の作業を見直し、そちらで工数を捻出する

メンバー負荷増大・モチベーション低下

- 残業前提の計画になり、チームが疲弊する

- 常に火消し状態になり、心理的安全性が失われる

対策:

- 「人に無理をさせる」前に、「やり方」「スコープ」「順番」を見直す

- 短縮策を決める際に、メンバーの意見を聞き、現実的なラインに調整する

顧客との信頼低下

- スコープ削減を押し付けに感じられる

- 短縮の事情を共有せずに進め、後から「そんな話は聞いていない」とトラブルになる

対策:

- 短縮の目的・背景・メリット・デメリットを、顧客にもわかる言葉で説明する

- 「今やめる機能」と「後続リリースで必ず対応する機能」を明確に分ける

まとめ

最後に、本記事のポイントを整理します。

- 工期短縮は、クリティカルパス上の作業に手を打たない限り、意味がない

- まずは

- 短縮目標の明確化

- クリティカルパスの確認

- 候補作業の洗い出し

の「型」に沿って整理する

- 具体的な打ち手としては、次の3つの定石を使い分ける

- 圧縮:リソース投入・外注・スコープ調整で期間を削る

- 高速化:標準化・テンプレート化・コミュニケーション改善で作業そのものを速くする

- 並列化:順番を変え、仮前提をうまく使って前倒しで進める

そして忘れてはいけないのは、短縮には必ず副作用があるということです。

「どこを守り、どこを変えるか」をチームと共有しながら、コスト・リスク・品質のバランスを取りつつ工期短縮を図ることが、プロジェクトマネージャの腕の見せどころになります。

この3つの定石を「暗記する」のではなく、自分のプロジェクトに当てはめて考えてみるところから、ぜひ始めてみてください。