【目次】

・概要

・リスクマネジメントの運用

- リスクに備えた計画

- リスク対策の予算設定

- リスク監視

・リスク一覧の作成

- リスクの特定

- リスク分析

- リスク対策

概要

リスクマネジメントは、想定されるマイナス要因の事象への対策を計画することで、問題発生時の被害を軽減します。

ここでは、想定されるリスクを一覧化し、それぞれの影響分析、対策、リスク監視方法を計画します。

ちなみにリスクとはプロジェクトに影響を与える不確実な事象を指します。

本来は「ポジティブリスク」「ネガティブリスク」のようにマイナス要因だけではなくプラス要因も含めてリスクと呼びます。

しかし、システム開発におけるリスクマネジメントでは「ネガティブリスク」を指します。

よほどプロジェクトに影響を与える事象であればプラス要因についてもリスク分析しても良いのですが、限られたリソースの中でプラス要因に対する分析や監視まで、通常は行いません。

リスクマネジメントの運用

リスクマネジメント計画は、プロジェクト開始前に作成します。

ここで作成したリスク計画は最初に作成したら完了ではなく、プロジェクト運営の中でメンテナンスすることが大切です。

リスク管理を形骸化させないためにも、ここでリスク管理の目的について確認しましょう。

リスクに備えた計画

ネガティブリスクが顕在化したということは、何かしらプロジェクト推進を阻害する問題が発生することを意味します。

リスクが顕在化したとき、一般的には早急に対処を求められます。

このリスク対策を迅速に行い被害を最小限にするたに、あらかじめ計画を策定します。

またリスクを抑止するための予防対策もリスク管理で行います。

リスク対策の予算設定

リスク対策を行う場合、要員をアサインしたり、新しく機器を準備するなどコストがかかります。

そのコストを予算計上するためにも、どのような想定リスクがあり、その対策にかかるコストを計画、管理する必要があります。

このコストはプロジェクトのコスト・ベースラインにリスク費として計上します。

ちなみに計画したリスク対策を行っても残課題が残ったり、リスク発生のトリガーが変更されるなど想定外のリスク対策が必要になることもあります。

その場合はコンティンジェンシープラン(緊急時対応計画)で対処します。

そのコストはコンティンジェンシー予備を使用します。

コンティンジェンシー予備はプロジェクトマネージャが管理する予算です。

似たものにマネジメント予備がありますが、こちらはスポンサーが管理する予算なので扱いが違います。

リスク監視

リスクが顕在化すると、時間が経つごとに被害が広がる可能性があります。

よって速いタイミングで検知することで問題を回避したり被害を最小限にすることが求められます。

そのためリスクが発生する予兆がないか、また顕在化していないか定期的にリスク監視します。

しかし、あまりに頻繁にチェックするのは重労働なので定期的に確認するタイミングを設けます。

リスク内容にもよりますが、月次に定期チェックしたり、工程審査などのタイミングで確認するなどチェックポイントを計画します。

そしてチェックを行う責任者を決め、チェック方法をルール化します。

特にリスクごとに監視する担当者が異なる場合、担当者任せにすると監視が形骸化する場合が多いため、計画通り運用されているのか責任者がチェックします。

リスク一覧の作成

想定されるリスクを一覧化して管理します。

プロジェクト計画時に作成しますが、その後も定期的にメンテナンスすることでリスクマネジメントの効果を発揮します。

リスク管理表のサンプルを用意しているので、そちらも参照ください。

リスクの特定

プロジェクト計画の時点で、想定されるリスクを洗い出し、リスク管理表で見える化します。

過去に類似するプロジェクトがあれば、そこで作成したリスク管理表を参考にすると良いでしょう。

このリスク整理はチームメンバ、有識者と会話しながら行うとよいでしょう。

方法としてはブレーンストーミングやインタビュー形式にすることが多いです。

一人で考えるより複数人で検討した方が抜け漏れを防ぐことができます。

リスク分析

PMBOKでは、リスク分析の方法に「定性的分析」「定量的分析」があります。

このうち定量的分析はリスクに関連する情報をデータ化し、確率分布、ベータ分布、参画分布のようにグラフ化して分析する方法もありますが、システム開発では、定性的分析でリスクごとに優先順位をつける方法が多いです。

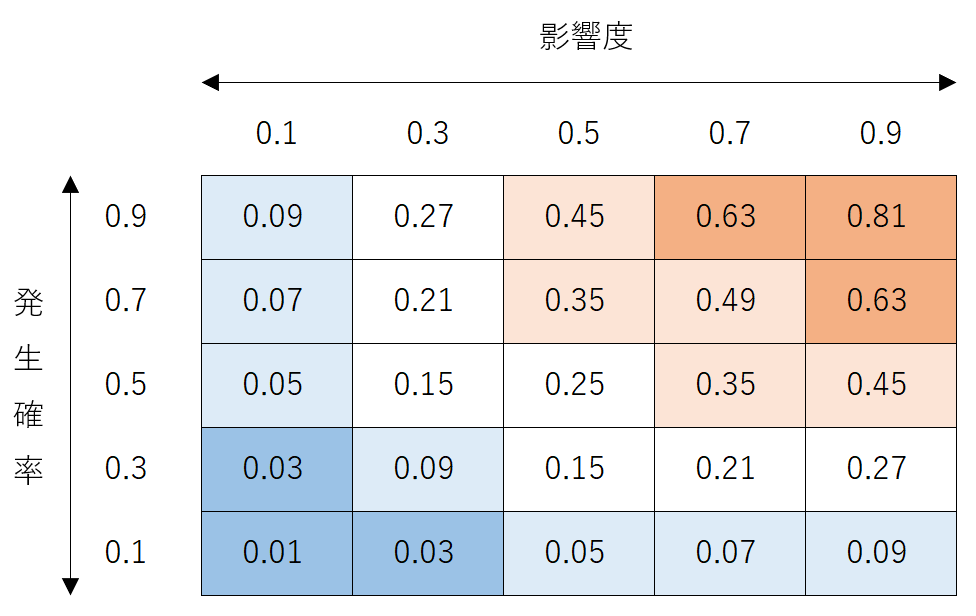

この定性的分析で使われるのが発生確率・影響度マトリクスです。

リスクごとに「これくらい」という感覚論で発生確率や影響度を設定してリスクスコアを算出します。

例えば発生確率が高く、影響度も高いものはハイスコアとなるため最優先で対応するリスクとなります。

リスク対策

リスクが顕在化した場合、または顕在化する予兆があるときに、リスク管理で計画した対策を実施します。

このリスク対策ですが、PMBOKではネガティブリスクの対策を以下4つに分類しています。

回避

リスクが発生しないように抑止する対策を取ります。

もしスクが発生した場合は、そのリスクによる問題それ自体をなくす対策を取ります。

例えばプロジェクト計画を変更することが該当します。

転嫁

リスクを第三者に移転する方法です。

保険による支払いや、契約に基づきプロジェクト外の予算で対策するなど。

軽減

リスクの発生確率を低減したり、発生したリスクの被害を抑えるための取組みです。

計画以上に不具合が発生した場合、追加テストを行うことで品質向上するなどの対策を行うことが該当します。

受容

あらかじめ対策は計画せず、発生した問題を受け入れて対応します。

想定される全てのリスクに対して計画を立てることは、非常に労力とコストがかかります。

発生しても許容できるリスクであったり、非常に発生確率の低いリスクについては受容して、発生時に対策を検討することもあります。